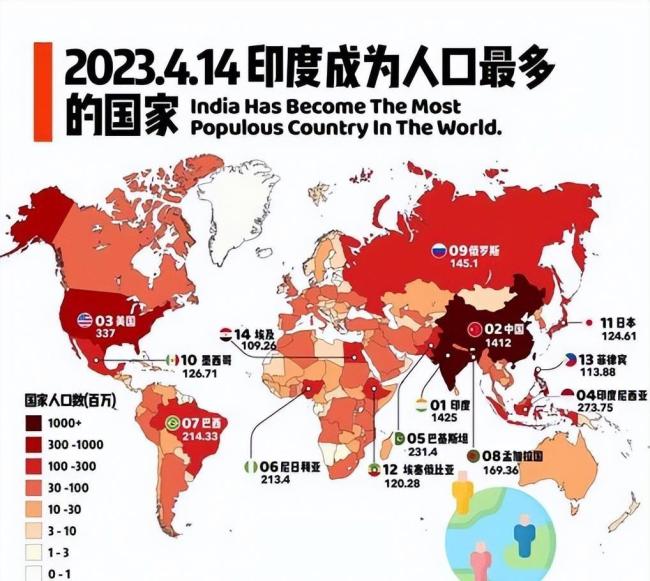

美媒聚焦中国“下一代大运” 印度能否接棒引发质疑。“下一站中国,已经找到啦!”过去两年公赢网配资,这句口号在华尔街的交易大厅和西方媒体中反复出现。这一次,焦点放在了刚刚以总人口数登顶“世界第一”的印度身上。摩根士丹利预言“印度的十年”,富兰克林邓普顿基金则称其为“下一个中国”。在中国见顶的讨论声中,资本从北京转向新德里成为一种新的政治潮流和资本追捧的热点。

随着媒体注意力逐渐转移,一个更直接的问题浮现:印度真的有资格成为下一个中国吗?它是否具备中国崛起的所有条件,还是仅仅拥有庞大的人口规模?

要理解这场“印度热”,需要认识到这不仅仅是一场经济热潮,而是美国牵头的一场“战略转移”。随着中国在经济、科技和军事方面的崛起,华盛顿迫切需要在亚洲打造一个新的、规模够大的“棋子”来抵消中国的影响力。印度凭借其庞大的14亿人口、地缘位置以及“全球最大民主国家”的称号,成为理想选择。

公赢网配资

公赢网配资

华尔街银行家开始为印度量身定制增长故事,《华尔街日报》等主流媒体也放大印度亮点,同时贬低中国未来。这种策略旨在通过把印度包装成中国的替代品,引导全球产业链转移,最终达到遏制中国的目的。这场热闹的背后,反映的是西方对中国的担忧。

然而,现实却给印度的梦想泼了一盆冷水。印度试图模仿中国的路径,却发现自身缺乏基础条件。中国的崛起得益于几十年的努力,尤其是在基础设施建设和全民教育方面。相比之下,印度的基础设施投入仅占GDP的3%到6%,还有约25%的居民没有基本电力供应。此外,印度文盲率高,种姓制度束缚社会流动,女性劳动参与率远低于中国。印度试图跳过制造业直接进入服务行业,导致工业基础薄弱。

简单来说,印度的优势只是庞大的人口数字,而中国当年具备的是经过基础教育培养、摆脱封建束缚的人力资源。两者之间差距巨大。

从经济规模来看,中国GDP约为18万亿美元,是印度3万亿美元的五倍;在制造业方面,中国占全球制造产值的30%,而印度只有3%;科技创新领域,中国每年STEM理工科毕业生几乎是印度的两倍,且掌握全球65%的人工智能专利,印度仅占3%。这些差距不仅没有缩小,反而在一些高端科技领域继续扩大。

新加坡前总理李光耀曾指出,种姓制度、官僚体系和国内政治混乱注定了印度难以成为“未来之国”。另一位新加坡商业领袖林明杰则直言:“只靠几个国家的力量,怎么能比得上一个中国。”

或许,所谓的“下一个中国”并不是某个外来者,而是中国自己完成产业升级公赢网配资,向“智慧制造强国”迈进。

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。