七夕将至。在岭南地区,“摆七娘”作为乞巧节最具特色的传统民俗活动,以陈列精巧的微型工艺品、通过乞巧供案祭拜织女而闻名,承载着祈福、展艺与联欢的多重意义。8月28日多盈策略,记者从天河区珠吉街获悉,2025年广州乞巧・七夕节非遗活动周期间,在广州乞巧文化博物馆进行的“巧艺传承”乞巧供案制作活动,为千年非遗注入了新生代力量。

活动由珠吉街党群服务中心组织开展,组建了由乞巧非遗传承人、珠村资深巧姐和青少年三代人的制作团队,共同进行供案创作。老艺人们用米花、谷花、珠片瓜果等传统农耕材料展示了乞巧非遗手工技艺的深厚底蕴,而年轻一代的作品更是创意无限,亮点纷呈。

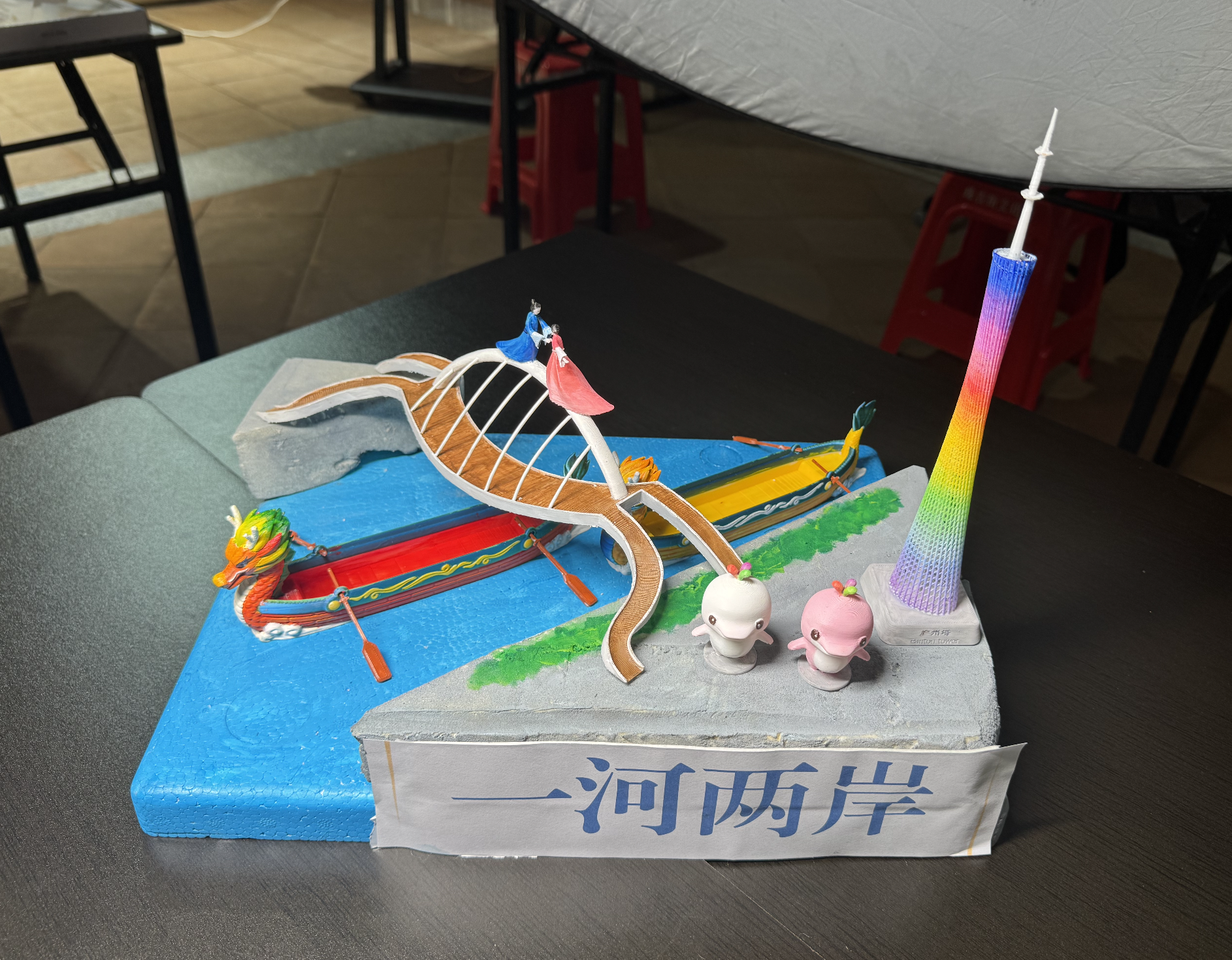

最引人注目的是一组《一河两岸》的作品,设计理念新颖,结合广州第十五届全运会主题,运用3D打印技术手段,选用新型材料创新制作供案中的海心桥、广州塔、牛郎织女、十五运吉祥物、广州龙舟等部分组件。这些3D打印作品巧妙组合,形成一幅生动的珠江江景图。创作者是一位13岁的初中学生黄奕铮。在博物馆活动现场,只见黄奕铮和其师父——珠村乞巧传承人潘剑明正在共同完成作品上色和拼装的最后环节。

据了解,黄奕铮在一次研学活动中接触到了乞巧文化。自幼喜爱电脑编程的他就迷恋就上了乞巧多盈策略,每到乞巧节就会过来和珠村巧艺人学习手艺。细心观察的他,发现了一些令人担忧的现象:年轻一代似乎已经适应了网络时代的生活节奏,对这些传统技艺缺乏兴趣。那些需要耐心和精湛工艺的传统手工艺——“乞巧”,正逐渐面临老龄化的困境,作品设计也相对缺乏新的元素。

黄奕铮由此产生了一个创新的构想:能否将乞巧工艺与现代新技术结合,吸引更多学生群体关注?于是,黄奕铮从今年初就开始有了一系列构思,最后决定采用3D打印技术来进行作品的呈现。经过大半年的努力,从学习电脑创作绘图、3D建模,到选材料打印直到最后的拼装,终于赶在今年乞巧节“竣工”。

当传统非遗遇上现代技艺,这幅充满巧思的珠江江景与传统手工艺品巧妙融合,碰撞出的是活力向上、青春勃发的精神火花,也为传统乞巧文化激发了新的生命力。

潘剑明有感而发:“此次活动不仅是对乞巧非遗技艺的传承与实践,更让青少年在协作中深刻感悟非遗魅力、增强文化自信,助力珠村乞巧手工艺术形成合力、推广、培育、传承、发展的正向循环,让非遗在年轻力量的加持下焕发出别样光彩!”

据了解,这份凝聚着老艺人心血与青少年创意的供案,将被广州乞巧文化博物馆收藏并进行常态化展示。

南方+记者 郭苏莹多盈策略

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。